Jeder Mensch entwickelt im Laufe des Lebens bestimmte Glaubenssätze und folglich Verhaltensmuster. Viele davon entstehen bereits in der Kindheit und Jugend. In ihrer Entstehung sind sie häufig zunächst hilfreich und funktional, können sich jedoch im Laufe der Zeit durch ihre starre Natur und veränderte Lebensumstände zu dysfunktionalen Schemata entwickeln, die das Wohlbefinden beeinträchtigen oder für psychische Störungen (mit)verantwortlich sind.

Was sind Schemata und Modi?

Schemata werden definiert als Themen oder Muster, die aus Erinnerungen, Emotionen, Gedanken und Körperempfindungen bestehen. Sie beziehen sich auf die eigene Person oder auf die Interaktion mit anderen Menschen. Diese tief verankerten Muster sind in vielen Lebenssituationen hilfreich, können aber auch negative Folgen haben, indem sie unser Denken, Fühlen und Handeln unflexibel machen und damit unser Wohlbefinden beeinträchtigen.

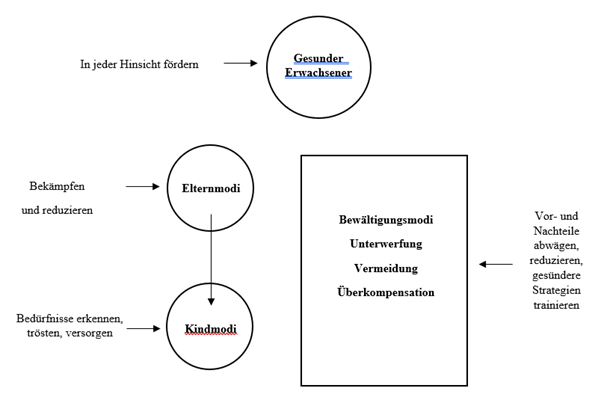

Der Entwickler der Schematherapie, Jeffrey Young, unterscheidet innerhalb der Persönlichkeit zehn Schemamodi. Schemata stellen dabei überdauernde Muster dar, die sich durch das Leben ziehen. Modi bezeichnen Bündel mehrerer Schemata, die in einer bestimmten Situation gerade aktiv sind. Sie können sich schnell und abhängig vom Kontext verändern. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen den Kind-Modi, den (dysfunktionalen) (dysfunktionalen) Eltern-Modi, dem gesunden Erwachsenen-Modus und den Bewältigungs-Modi.

Wie interagieren die Modi?

Die Kind-Modi drücken unsere Grundbedürfnisse und kindlichen Gefühle aus. Diese können sowohl funktional (kindliche Freude im Alltag, situationsadäquate Emotionen), als auch dysfunktional sein (rücksichtslos, impulsives Verhalten).

Die dysfunktionalen Eltern-Modi repräsentieren die strafenden oder fordernden inneren Stimmen, die wir oft aus der Kindheit übernommen haben. Auch dieser kann konträr dazu auch funktional sein (Fürsorglichkeit gegenüber anderen).

Der gesunde Erwachsenen-Modus bildet den mitfühlenden, stabilen Anteil in uns, der Verständnis für die Kind-Modi zeigt, den dysfunktionalen Elternmodi Grenzen setzt und für Struktur, Sicherheit und Fürsorge sorgt. Wichtig für das Verständnis und die Akzeptanz ist einerseits die Erkenntnis, dass auch die dysfunktionalen Elternmodi ursprünglich aus funktionalen Überzeugungen entstanden sind, um schwierige Situationen überstehen zu können. Andererseits ist es auch von Relevanz, funktionale und positive Kind-Modi und Eltern-Modi zu identifizieren.

Abb: Ziele der Schematherapie (in Anlehnung an Faßbinder et al. (2024).

Wie funktioniert die Schematherapie?

Die Schematherapie verbindet Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie mit humanistischen, wie zum Beispiel dem Stuhldialog, erfahrungsorientierten und imaginativen Techniken. Zentrales Ziel ist es, den gesunden Erwachsenenmodus zu stärken, indem die unterschiedlichen Modi und deren Entstehung sowie ihr Zusammenspiel bewusst gemacht und verstanden werden.

Nach der Erarbeitung der einzelnen Modi liegt der Fokus darauf, neue, gesunde Bewältigungsstrategien zu entwickeln und diese im Alltag zu verankern. Die Bewältigungsmodi werden angesprochen und etwaige Vor- und Nachteile sowie alternative Verhaltensweisen erarbeitet. Weiters werden die Gefühle der Kind-Modi (bspw. durch Rollenspiele oder Stuhldialoge) verarbeitet und verändert und die strengen Gedanken der dysfunktionalen Eltern-Modi entkräftigt. Dazu gehört, den gesunden Erwachsenenmodus aktiv einzusetzen, um die Bedürfnisse der Kind-Modi wahrzunehmen, innere Kritik zu relativieren und langfristig eine stabilere, mitfühlendere Beziehung zu sich selbst aufzubauen. So kann ein flexibleres und selbstbestimmteres Erleben entstehen.

Quellen:

Jacob, G. (2014). Schematherapie: Ein integrativer Ansatz in der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen. PiD – Psychotherapie im Dialog, 15(3), 68–71. https://doi.org/10.1055/s-0034-1388641

Kharaghani, R., Hosseinkhani, A., & Zenoozian, S. (2023). The effect of schema therapy on marital conflicts: A systematic review and meta‑analysis. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal, 13(4), 50. https://doi.org/10.61186/pcnm.13.4.50

Schupp, T. (2019). Schematherapie. PPH – Psychotherapie & Psychosomatik im Pflege- & Gesundheitsdienst, 25(2), 81–85. https://doi.org/10.1055/a-0826-7901

Taylor, C. D. J., Bee, P., & Haddock, G. (2017). Does schema therapy change schemas and symptoms? A systematic review across mental health disorders. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 90(3), 456-479. https://doi.org/10.1111/papt.12112

Zhang, K., Hu, X., Ma, L., Xie, Q., Wang, Z., Fan, C., & Li, X. (2023). The efficacy of schema therapy for personality disorders: A systematic review and meta-analysis. Nordic Journal of Psychiatry, 77(7), 641–650. https://doi.org/10.1080/08039488.2023.2228304